具有雄厚的国际教育资源优势

西安悠然海外老师直接接听

微信扫码拨号

微信扫码拨号

地球进入“震动模式”了吗?【以柔克刚】带你认识中国古建筑中的大智慧

2025/4/4 1:55:25

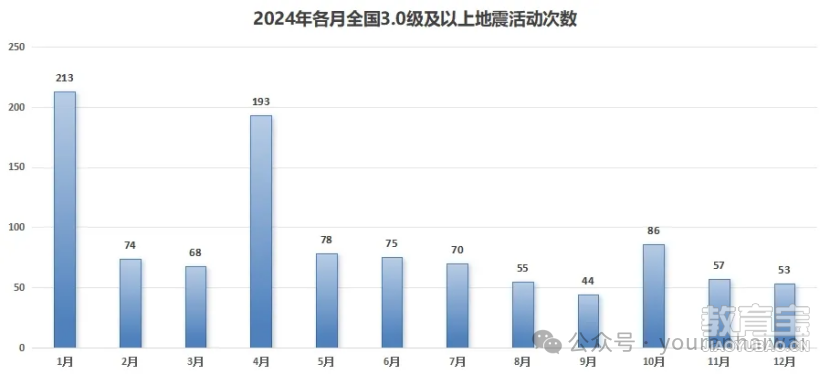

根据中国地震台网(CEIC)的数据,仅2024年,【5.0...

根据中国地震台网(CEIC)的数据,仅2024年,【5.0...

根据中国地震台网(CEIC)的数据,仅2024年,【5.0~5.9】级:全球共发生173次,占5级以上地震总数的66.5%,【6.0~6.9】级:77次,*大为台湾花莲县海域7.3级地震,【7.0级以上】10次,*大为日本本州西岸近海7.4级地震,其中:日本本州西岸近海7.4级地震:造成504人死亡、1300余人受伤,是2024年伤亡*严重的地震,新疆乌什7.1级地震:中国大陆*大地震,导致3人死亡、5人受伤,直接经济损失33.2亿元,地震给人类带来的,不仅仅是生离死别,也带来了巨大的经济损失。2025年3 月 28 日 14 时 20 分,缅甸(北纬 21.85 度,东经 95.95 度)发生 7.9 级地震,震源深度 30 千米,随后在 12 分钟后,缅甸(北纬 21.60 度,东经 95.95 度)又发生 6.4 级地震,震源深度同样为 30 千米 。在建筑抗震领域,西方砖石结构建筑秉持 “以刚克刚” 理念,而在中国古代建筑中,中国传统木结构建筑则另辟蹊径,凭借 “以柔克刚” 的独特思维,对抗地震冲击力。通过一系列精妙设计与构造,木结构建筑能以*低的损耗,最大程度化解自然的强大破坏力。有那么一种特殊的结构,却能抵抗地震。在当代,建筑设计普遍将抵御 9 度地震作为重要目标。令人惊叹的是,传统木结构建筑不仅能轻松达到这一严苛标准,而且相较于西方 “刚性抗震” 模式,其实现成本和材料损耗更低。这无疑彰显了 “柔” 在建筑抗震中的强大力量,也为现代建筑设计提供了深刻的启示与借鉴。中国木结构技术的发展,如果仅从浙江余姚河姆渡遗址算起,迄今至少已有近7000年的历史。今天,就让我们来认识一下中华民族的伟大智慧,这个传奇的结构,主打一个:柔性的框架结构:墙倒屋不塌,这种体系的核心讲究的是:整体浮筏式基础、斗栱、榫卯:抗击地震的关键。榫卯的构造方法,不用一个铁钉,一滴胶水,就能让木结构之间严密扣合,达到“天衣无缝”的程度。除了坚实的地基,柔性吸能的斗拱、榫卯连接之外,古建筑在抗震设计上还有一个令人意想不到的地方,那就是它的柱脚是活放在柱础上的(也有通过榫卯连接),当地震较大时,柱脚会发生滑移。

图片来源:BBC《紫禁城的秘密》(2017)中的地震实验想探究中国古建筑强大的抗震能力?不妨从 BBC 的一部纪录片中寻找答案。在纪录片《紫禁城的秘密》里,英国广播公司开展了一项别出心裁的实验。工作人员以紫禁城寿康宫为蓝本,打造了一个比例为 1:5 的缩微模型,并将其安置于振动台上,模拟地震对模型造成的破坏。

图片来源:BBC《紫禁城的秘密》(2017)中的地震实验在纪录片《紫禁城的秘密》中,实验从 4 级地震模拟开始,随后按照 4.5 级、5 级、5.5 级的等级依次递增,每次模拟地震持续 30 秒。

图片来源:BBC《紫禁城的秘密》(2017)中的地震实验当模拟至 7.5 级地震时,模型中砖垒砌的墙壁轰然倒塌,然而木质屋架结构却完好无损。研究人员并未就此停下,而是继续加大振动等级。即便模拟强度提升到 9 级、9.5 级乃至 10 级,木质模型依旧屹立不倒。甚至当模拟达到 10.1 级超强地震时,缩微模型仅仅是来回扭晃,整体架构依然稳固,并未发生倒塌。

图片来源:BBC《紫禁城的秘密》(2017)中的地震实验榫卯和斗拱组成的建筑结构,在短暂的晃动之后,依然“毫发无损”。又将地震的力度加大到9.5级,要知道这种地震强度,相当于200万吨TNT炸药的威力!10.1级的时候,已经快要坍塌了!但是30秒之后,它依旧稳稳地立在那里,只是发生了轻微的位置偏移。应县木塔:中国古代建筑抗震能力的杰出代表

图片来源:维基共享山西应县木塔等诸多中国古代建筑,千百年来历经多次强烈地震,却依旧巍峨耸立,向世人展示着中国传统木结构建筑卓越的抗震性能。而木塔恍然不动,在此后的近千年中,木塔经历了多次大地震的考验,而安然无恙,在战乱之际,木塔还承受过200余发炮弹的轰击,亦无大损。应县木塔将结构设计、材料选择与施工工艺完美融合,不仅展示了中国古代木结构建筑的高超技艺,更为现代建筑抗震设计提供了宝贵的借鉴和启示,是中华民族建筑智慧的不朽丰碑。

应县木塔是世界现存*高的木结构建筑,自公元 1056 年竣工起,便扎根于大同盆地地震带上。在建成 200 余年后,木塔迎来了一场极为猛烈的地震。这次地震,余震持续整整 7 天,其威力让木塔周边的房屋纷纷倒塌,瞬间沦为一片废墟。然而,应县木塔却像一位坚毅的巨人,在狂风暴雨般的地震冲击下,依然昂首挺立,用它的坚韧续写着传奇。应县木塔斑驳的木纹里,藏着北宋匠人用墨斗弹出的千年坐标。这座通高67.13米的纯木建筑,用54种斗拱编织出立体的《易经》卦象——明五暗四的楼阁层数暗合"九五至尊",24根立柱对应节气流转,八角形平面演绎着八卦方位。

在应县木塔的抗震智慧中,榫卯与斗拱如同精密的乐器部件,共同奏响了一曲抵御自然灾害的千年乐章。这座木塔堪称天然的抗震缓冲装置,每个榫卯连接处都如同微型阻尼器,能够有效耗散地震能量;而多重叠加的斗拱结构,则宛如能量吸收器,将破坏力层层消解。数据是*有力的见证:全塔采用 54 种斗拱形式,共计 480 朵之多,因此被誉为 "斗拱博物馆"。这些形态各异的斗拱构件,如同安装在建筑节点处的智能阻尼装置,在地震波的冲击下通过柔性变形吸收能量,使结构始终保持弹性状态。当现代建筑还在依赖耗能减震装置时,这座千年木塔早已将吸能设计融入每一处构造细节。

从整体布局来看,木塔平面呈规整的正八角形。这种对称的几何形状,极大提升了木塔在地震波冲击下的稳定性,有效抵抗地震波引发的扭曲力。木塔下方,是一座高达 4.4 米的砖石基座,它不仅坚实稳固,还如同 “浮筏” 一般,稳稳承载着木塔约 1300 吨的重量,为木塔构筑了坚不可摧的根基。木塔内部,会发现其梁与柱的连接完全依靠斗拱,各构件则通过榫卯咬合。整座木塔主要构件不用一钉一铆,这种连接方式形成了一种介于半固结半活铰的独特状态,不仅能够承受较大弯矩,还在地震来临时,为木塔提供了缓冲的空间。当垂直方向的地震冲击波袭来,木塔能巧妙地通过 “弹跳” 机制,将巨大的破坏性能量有效消解,同时,塔身结构还能对旋转波进行有力抵抗。在木塔的结构体系中,所有柱子通过顶部梁枋相互连接,构成筒形框架,极大地保障了构架的稳定性。柱子之间砌筑的厚实墙体,紧紧包裹着每一根柱子,进一步增强了构架的整体性。这些墙体不仅起到围护作用,更作为剪力墙发挥功效,大幅提升木塔的抗震能力。此外,木塔立柱采用侧脚设计,平面逐层缩小,这一独特做法不仅让塔身呈现出优美的曲线,更有效降低了塔的重心,使整体结构重心向内倾斜,增强了木塔的稳定性,将水平方向的地震冲击力分解为垂直方向的压力。

一、榫卯 —— 柔性连接的智慧榫卯是中国古代木构建筑构件搭接的核心方式,应县木塔也不例外。木塔的榫卯节点与现代的铰接件或半刚接节点有着异曲同工之妙,既能承担承重与传力的重任,又赋予了建筑独特的柔性。这种独特的结构,让木塔在地震中能够适应一定幅度的摆动,避免因反复 “拉扯” 而造成致命的结构性损坏。在地震波的冲击下,榫卯节点如同一个个灵活的缓冲器,有效消耗地震能量,确保木塔的结构安全。二、八角形设计 —— 抵御灾害的几何智慧木塔采用八角形的平面设计,这一设计在抗震和抗风方面具有显著优势。相较于正方形,八角形能有效减少风压,显著提升木塔的抗风性能。追溯历史,唐代及以前的佛塔多为方形,而自五代时期开始,八角形逐渐成为主流,应县木塔便是这一转变的杰出代表,展示了古人对建筑结构与自然环境关系的深刻理解。三、双层套筒式结构 —— 稳固的底层支撑应县木塔底层采用内外双槽双层套筒式结构,类似现代建筑的核心筒结构。这种结构极大地增强了底层的承载能力和整体刚度,为整座木塔提供了坚实的基础。在面对地震等自然灾害时,双层套筒式结构能够均匀分散应力,避免局部受力过大,从而有效提升木塔的稳定性。四、殿阁型构架 —— 强整体性的保障木塔采用殿阁型构架,这是殿堂型构架在多层或高层建筑中的应用。每层构架都设有一圈铺作层,如同现代建筑中的圈梁,围绕木塔一周。木塔共设有 9 个铺作层,其中包括 5 个各层铺作层和 4 个平坐铺作层,这些铺作层形成了 9 道刚性环,极大地增强了整体构架的稳定性。地震发生时,铺作层能够协同工作,共同抵御地震力,确保木塔的结构完整。五、清晰的荷载传递路径 —— 分散风险的策略应县木塔拥有清晰合理的荷载传递路径,从屋架到铺作,再到柱网,最后传递到地基。在这个过程中,屋架传来的力通过各个传力节点进行分解,避免了大的集中荷载对木构建筑的破坏。这种分散荷载的设计理念,在地震发生时尤为重要,能够有效降低地震对木塔的冲击力,保障木塔的安全。六、平坐暗层 —— 强化刚度的秘密武器木塔的平坐暗层中,通过斜撑和立柱将上下铺作层及柱网紧密连接。这些斜撑和立柱不仅强化了暗层的结构刚度,还相当于加强版的 “圈梁”,进一步提升了整座木塔的整体刚度。此外,金代添加的立柱和斜撑,使暗层与上下铺作层形成一个坚固的整体框架,大大增强了木塔的抗震性能。七、合理的用料选择 —— 兼顾安全与经济在选材上,应县木塔遵循合理经济的原则,多采用小料,有效减轻了木塔的自重。同时,工匠们也避免使用过小的材料,确保木塔的承载能力。这种科学的用料选择,既保证了木塔的安全性,又体现了古人在建筑设计中对经济实用性的追求。八、类似缠柱造的结构 —— 稳定的外形设计尽管木塔并非真正的缠柱造结构,但采用了类似缠柱造的设计,使木塔逐层内收,形成下大上小的稳定外形。这种设计不仅在结构上更加合理,还赋予了木塔独特的美学价值,体现了建筑科学性与艺术性的完美统一。整座应县木塔,将结构设计、建造技术与艺术美感完美融合,展现了中国古代木结构建筑的精湛技艺,也彰显了中华民族在建筑智慧上追求卓越、和谐统一的精神内核。抗震建筑:守护生命与财富的现代方舟抗震建筑不仅仅是秀肌肉,其意义远超单一结构安全范畴,它是融合生命安全、经济实力、社会稳定与可持续发展的系统性工程。设计师既要熟知传统的建筑数据,也要不断与时俱进,了解最新、*全的科技、技术、材质、工艺等等,是敢于创新、不断突破自我,创造更加“完美”的建筑,来保护生命与财产安全,成为生命的守护者。

图片来源:谷德建筑

专业解答各类课程问题、介绍师资和学校情况

微信号:185******00

相关资讯

“西安悠然海外”是西安悠然商务咨询有限公司在教育宝平台开设的店铺,若该店铺内信息涉嫌虚假或违法,请点击这里向教育宝反馈,我们将及时进行处理。

在线咨询

在线咨询

申请优惠

申请优惠

预约试听

预约试听

返回顶部

返回顶部